写真が映る仕組み

ピンホールカメラ

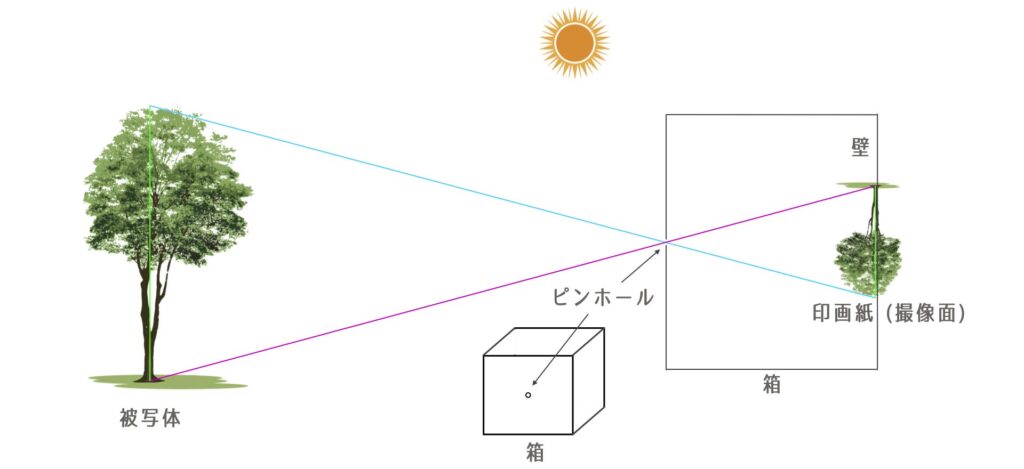

この図はピンホールカメラと言われるカメラの模式図になります。最も原始的なカメラです。要はただの箱にごく小さい穴を開けたもの、になります。

例えば木があったとして、太陽の光が木に当たると、基本的には四方八方に反射します。その反射した光のうち箱のピンホールを通った光というのは、ピンホールと反対側の壁に当たります。木うちのある一点についてみると、太陽の光がその一点に当たると四方八方に反射しますが、そのうちピンホールを通った光はそのまま反対側の壁に当たりますね?そうすとその光が当たった壁の点はうっすらと明るくなる、要は木のある一点の像が壁に写ることになります。その一点の隣にある点に当たった光も同じようにピンホールを通って壁に写る。そうして木全体の点がピンホールと反対側の壁に当たって像が写ると木全体が写って見える、というのが原理になります。

ある一点、では分かりにくいかもしれないので、木のてっぺんの点を考えると、木のてっぺんに当たった太陽の光は四方八方に反射しますが、そのうちピンホールを通った光はそのまま直進して壁に当たり、そこに木のてっぺんが映ることになります。図の水色の線がその光の通り道です。木の根っこの部分も同じで、ピンホールと反対側の壁に映ります。図のピンク色の線で示されています。こうして木全体を考えると、ピンホールを通った光によって、木は上下左右が反対になって箱の壁に映ることになります。

この像が写る壁のことを撮像面と言います。この撮像面に、光に反応する薬品を塗ったフィルムをセットして光を当てて、そのフィルムを現像処理すると実際に写真として撮影できるわけです。

ところがこのカメラにはいろいろと欠点があります。

中でも最も欠点なのは、シャープな画像を撮ろうとすると長い時間光を当てないといけない、ということです。ピンホールである小さな穴は、小さければ小さいほどシャープな画像になります。ところが穴を小さくすると入ってくる光の量も減っていきますので、そのぶん長い間光を当てないとうまく撮影できなくなります。

大体数秒から数十秒、長いと数分、光を取り込むことになります。

レンズ付きカメラ

そこで、ピンホールの代わりにレンズを使う、今のカメラの形が生まれました。

こちらはレンズ付きカメラの模式図です。先程ピンホールがあった位置に、何やらレンズがついてますね!

レンズというのは光を集めて一点に像をむすぶことができます。先程と同じ木のてっぺんに当たった太陽の光は、四方八方に反射します。そのうち、レンズに届いた光は収束してある一点に集められます。ちょうど収束した点のところに撮像面を設置すると、ピンホールカメラと同じように、木の像を写すことができます。

ピンホールカメラの時は小さいピンホールを通った光だけで像を描きましたが、レンズをつけるとレンズの面に届いた光を一点に集めますので、撮像面のある点に届く光の量が全く違いますね。木のてっぺんからの光を水色の線で記していますが、ピンホールカメラの時はただの1本の線だったのが、レンズを使うとレンズの面に届いた光を一点に集めて像を結んでいるのが分かります。

つまり、レンズを使うと、ピンホールカメラの時と比べて圧倒的に光の量が多くなり、明るい像が得られます。また、ピンホールカメラの時は穴を通った光が像を描くので、穴の大きさが像のシャープさを決めていました。ところがレンズの場合、レンズがごく小さい点に光を集めてくれるので、原理上は完全にシャープな像が得られます。

これが今のカメラの原型となります。ちなみにレンズを使うと、光を取り込む時間が250分の1秒とか、1秒にも満たない時間でシャープで明るい写真が撮れることになります。技術ってすごいですね。

撮影に関する8つの要素

光

レンズを使えば、今私たちが使ってるカメラのように手で持ってごく短い時間で写真を撮ることができるわけですが、ある程度自分でコントロールして写真を撮るためには、もう少し細かく、どのような要素が撮影に関わっているのか、その役割を知る必要があります。まずは簡単にどのような要素があるのか、見ていきましょう。

撮影に関する8つの要素を表したのが上の図になります。

写真を撮るためには、まずはなんといっても光が必要です。被写体が光に照らされて、その光を被写体が反射して初めてカメラで捉えることができます。光にも実は色々と特性があり、それが写真に影響してきますが、まずはとにかくある程度明るい光がないと写真は撮れない、と覚えておいてください。そして光の特性のうち、明るさ以外にもう一つ、色というのも重要な特性になります。

明るさでいうと、例えばろうそく一本の明るさと夏の太陽の日差しでは全く違うのは分かると思います。当然同じ被写体でもろうそくで照らされた場合と太陽で照らされた場合では被写体の明るさは全く違います。

次に、色で言うと、朝日や夕日って昼間の太陽に比べて赤いですよね?信号も、赤青黄色と違う色で表現されています。光には色があるし、信号のように色をつけることもできます。そして同じ被写体でも、青い光に照らされたら青く見えるだろうし、赤い光に照らされたら赤く見えそうですよね?実際そうなります。

このように、光が変わると被写体の明るさや色が変わって見えます。

そして、基本的にはその光に合わせてカメラ側を調整して写真を撮ることになります。

レンズから被写体までの距離

光によって被写体が写せるようになったら、次に私たちは写真に写す範囲を決めますね。広い範囲を写したければ後ろに下がりますし、拡大して撮りたければ被写体に近づきます。つまり、レンズから被写体までの距離というのが撮影に関わってきます。そして距離が決まったらその距離に応じてピントというものを合わせます。ピントが合っていないとボケた写真になります。ピンホールカメラではこのように距離に応じてピントを合わせる必要はありませんが、レンズを使ったカメラではピントを合わせる必要があります。

焦点距離

被写体の写る範囲を変えるためには、被写体からの距離を変えるのも一つの方法ですが、もう一つ方法があります。それはレンズの焦点距離を変えることです。撮影においてレンズの焦点距離も大事な要素となります。

絞り

映る範囲を決めたらいよいよ撮影します。被写体から反射した光は、レンズを通って撮像面に到達するわけですが、被写体を照らす光の明るさが変わると撮像面に届く光の量も変わってきます。そこでレンズの絞りという機能で光の量を調整します。絞りというのはただの穴ですが、その穴を大きくしたり小さくしたりして光の量を調整します。

シャッタースピード

レンズの絞りを通った光は撮像面に到達しますが、その前にシャッターというものがあります。シャッターが閉じていると光はシャッターにさえぎられて撮像面に届きません。ですから実際に撮影するときはシャッターを開けることになります。そして、シャッターを開ける時間を調整することで、また光の量を調整することができます。当然シャッターを長く開けると取り込む光の量は多くなりますし、シャッターを開ける時間を短くすると取り込む光の量は少なくなります。その、光を取り込む時間(=シャッターが空いている時間)のことをシャッタースピードと言います。

ISO感度

シャッターを開けて光を撮像面に届けても、そこに何もなければ当然写真として記録することはできません。写真を撮るためには、光に反応して写真に変換する何かをこの撮像面に置いておく必要があります。一昔前であれば、それはフィルムと呼ばれるものでした。フィルム自体に光の明るさや色が写し込まれ、そのフィルムからプリントすることで写真になるわけです。現在ではフィルムはほとんど使われなくなり、基本的には光を電気信号に変えるイメージセンサー(撮像センサー)と呼ばれる四角いセンサーを使っています。光はイメージセンサー(撮像センサー)に到達すると電気信号に変換され、その電気信号はカメラの中でデジタル情報として保存されます。このような方式のカメラをデジタルカメラと言います。デジタルカメラの場合、写真は紙などにプリントしなくても、画面で見ることができます。

このように、フィルムやイメージセンサーに光を取り込んで写真にするわけですが、実は取り込んだ光の量によって、どれくらいの明るさの写真ができるかは、1通りではありません。例えば10という光の量を取り込んだ時に、10という明るさの写真も作ることができるし、20という明るさや、30という明るさの写真も作ることができます。

取り込まれた光の量から、どれくらいの明るさの写真ができるかは、ISO感度というもので決めています。

つまり、ISO感度を決めることで、取り込んだ光の量からどれくらいの明るさの写真ができるかが決まることになります。

ですから、このISO感度も写真を撮影する上でなくてはならない要素となります。

ホワイトバランス

絞りとシャッタースピードで取り込む光の量を調整し、ISO感度で写真の明るさを決定するという話をしました。では色についてはどうでしょうか?

光には明るさ以外にも色という特性があります。被写体が照らされている光の色が変わったら当然被写体の色も変わって見えてしまいます。普段はあまりそんなこと気づかないですよね?我々の目と脳というのは、多少色が変わってもいつも見ている色に補正して見せてくれています。だからあまり気づかないわけですが、写真でも、光源の色が変わった時に補正してくれる機能があります。それをホワイトバランスと言います。ホワイトバランスと正しく設定すると、普段見ている色で撮影できることになります。

センサーサイズ

撮影に関する8つの要素。最後はセンサーサイズです。フィルムやイメージセンサーにはサイズがあります。大きさの違うフィルムやイメージセンサーがあるということです。そしてこのサイズが実は写真の写りだけではなく色々なところに影響してきます。とても重要な要素となります。

撮影に関する8つの要素の特性

では、これまで紹介してきた撮影に関する8つの要素には具体的にどのような特性があるのか見ていきましょう。実際に撮影するときにはこれらの特性を踏まえて、あるいはコントロールして撮影していくことになります。

その前にまずは簡単にカメラの構造を説明します。カメラは基本的にボディー部分とレンズ部分から構成されています。そのレンズとボディーが一体となっているカメラをコンパクトカメラ、レンズとボディーが別れてレンズを付け替えることができるカメラをレンズ交換式カメラといいます。撮影に関する8つの要素はカメラ以外の要素とレンズに関わる要素とボディーに関わる要素に分けることができます。

光はカメラとは関係なく外の世界の要素ですね。そしてレンズから被写体までの距離は、カメラと外の世界の距離ですからどちらにも関係してきます。カメラ側で言うとレンズに関する要素です。それから焦点距離と絞りもレンズに関する要素です。残りのシャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランス、センサーサイズはボディに関する要素となります。

カメラ以外の要素と特性

光についての特性

8つの要素のうち、光についてはカメラ以外の要素となりますので、基本的には撮影者がコントロールできる部分が少なくなります。むしろ、光に合わせてカメラ側を調整して撮影します。

撮影するに当たって何よりも大事なのは、被写体を照らす光の明るさと色です。明るさに関しては説明するまでもないと思いますので、色の違いについて説明しようと思います。光の中で基準となるのは昼間の太陽の光です。太陽の光はたくさんの色を含んでいます。そのような光を白色光と言います。昼間の太陽以外にも光源はありますが、それらの光源では、含まれる色の成分に偏りがあったりして、太陽光とは含まれる色のバランスが異なります。例えばロウソクや電球は赤みを帯びていますが、これらの光源には赤色の光の成分が多く含まれているために赤みを帯びて見えます。同じ太陽でも夕日などは同じように赤みを帯びています。昔の蛍光灯などは緑色の成分が多かったので緑色に偏った色をしていました。最近のLEDなどは含まれる色の成分を調整できるものもあります。このように光源に含まれる色の成分のバランスが変わると色が変わって見えるわけですが、このように光の色の違いを表す値として、色温度というものがあります。

基準となる昼間の太陽光の色温度は5000Kくらいです。色温度は5000Kよりも低くなると赤っぽく、5000Kよりも高くなると青っぽくなります。実際には色温度だけでは光の色は表現できないのですが、何よりも色温度が代表的な値となります。

このように光には明るさと色という特性があり、撮影するときはこれらの特性を踏まえて撮影します。

レンズに関する要素と性能

ピント・フォーカス(レンズから被写体までの距離)

写真を撮る際、その写る範囲を決めるのに、レンズから被写体までの距離を調整します。すると、その距離に応じてレンズ側でピント合わせを行う必要があります。ピントはフォーカスとも言います。フォーカスが合っていると被写体がシャープに映ります。フォーカスが合っていないと、被写体はボケた状態で写真に写ることになります。でもなぜピント合わせが必要なのでしょうか?

レンズ付きカメラの説明で、レンズで光を集めてちょうど光が1点に集まる位置に撮像面を置く、と説明しましたので、どうしてピントを合わせる必要があるのだろうかと不思議に感じますよね?実は撮像面の位置というのは、被写体が無限に遠いところにある時に光が集まる位置(焦点)になります。被写体がカメラに近づいてくると実は光が集まる位置(結像点)がずれて撮像面に光が集まらなくなります。そこでそのずれた位置を修正する必要があります。これがピント合わせです。細かい説明はここでは割愛しますが、要は、レンズから被写体までの距離に応じてピント合わせが必要になるということです。

ピント合わせの方法は、レンズについているピントリング(フォーカスリング)を回して行います。手動でピントリングを回してフォーカスを合わせることをマニュアルフォーカス(略してMF)と言います。一方で、レンズとカメラで連動してピントを自動で合わせてくれる方法もあります。こちらをオートフォーカス(略してAF)と言います。また、ピントが合うことを合焦する、といいます。MFの場合は、基本的にはフォーカスを合わせる人の熟練度がものをいいます。一方でAFの性能には、AFの合焦するまでのスピードや、その精度、AFの方式など、色々とあります。写真を撮る上でピント合わせというのは非常に大事な要素になりますから、このピント合わせの性能はレンズとカメラの性能を決める上でとても重要です。カメラは同じでも、レンズによってAFが速かったり遅かったり、合焦しやすいしにくいなど、性能の差があります。

焦点距離

レンズの焦点距離を変えると写真に写る範囲が変わります。焦点距離は〇〇mmと表します。焦点距離が短いほど広い範囲が写り、焦点距離が長いほど狭い範囲が写ります。上の図は各焦点距離のレンズで同じ位置から撮影した時に写真に写る範囲を示しています。焦点距離によって写る範囲が全く違うことが分かります。一般的に焦点距離が50mm付近のレンズを標準レンズと呼び、それより短い焦点距離をワイド側、長い焦点距離を望遠側と表現します。特にワイド側のレンズをワイドレンズとか広角レンズ、特に望遠側のレンズを望遠レンズと呼ぶこともあります。風景などは広い範囲を写したいのでワイド側のレンズを使うことが多く、人物などを撮る時は標準から望遠寄りのレンズ、遠目から飛行機や電車、人物などを撮る時は望遠レンズを使うことが多いです。

レンズには必ず焦点距離がありますが、一つのレンズで焦点距離を変えられるレンズもあります。焦点距離が固定で変えられないレンズを単焦点レンズ、焦点距離を変えられるレンズをズームレンズといいます。

絞り

絞りは光の量を調整するためのレンズの中にある穴のことでした。図に示すように絞りの大きさを変えることで取り込む光の量を調整します。一番開いた状態を絞り開放といい、最も多く光を取り込めます。絞りが一番小さい状態を最小絞りと言い、取り込む光の量が最も少なくなります。

絞りの大きさは、F値という数字であわらします。アルファベットのFの後に数字がついてきます。だいたいF1からF64くらいの間で表現され、図に示されている数字は代表的な値となります。

図に示した代表的な値の間隔は、正確には√2倍間隔になっています。一ます(1メモリ)右に行くと√2倍、左に行くと1/√2です。ただ√2だと分かりづらいので丸めた値で表されています。√2は大体1.41ですのでF8の1.41倍は約11.28でF11と表され、F8の隣の隣の値は√2倍 x √2倍で2倍ですので、F8の2倍でF16となっているわけです。この辺りは数学が苦手な人には意味がわからないと思いますが、大事なのは一ます(1メモリ)違うと取り込む光の量がどれくらい変わるのか、と言うことです。

図で一ます分右に行くと取り込む光の量は半分になり、一ます分左に行くと取り込む光の量は2倍になります。例えばF5.6の絞りからF8の絞りに変えると取り込む光の量は半分になります。F22からF16になると取り込む光の量は2倍になります。F2からF4に絞りを絞ると光の量は1/4になります。F11からF2に絞りを開けると光の量は32倍になります。実際にはこのようにF値を変えることで取り込む光の量を調整し、それはそのまま写真の明るさに反映されます。取り込む光の量が2倍になれば写真の明るさも2倍になります。

絞り開放の時のF値を開放F値とか開放絞り値といって、レンズの性能を表す一つの指標となっています。開放F値が小さい方がいいレンズである場合が多いです。もちろんその分価格も高くなります。開放F値は大体F1.4からF4くらいのレンズが多いです。

開放F値が小さいレンズを明るいレンズ、開放 F値が大きいレンズを暗いレンズといったりします。

最小絞りのF値もレンズによってまちまちですが、大体F16からF32くらいのレンズが多いです。こちらは開放絞り値とは違って数字によってレンズの良し悪しにはあまり関係がなく、ただどこまで絞れるか、というくらいの値になります。

それから、F値は、数字として小さい方が絞りの実際の大きさは大きく、値として大きい方が絞りの大きさは小さくなるので、言葉で表現するときは値のことをいっているのか、絞りの大きさ自体のことを言っているのか、気をつける必要がありますね。

ボディーの要素と性能

シャッタースピード

シャッタースピードとは、シャッターが空いている時間のことです。ですから〇〇秒とか〇〇sと表します。sはsecondの略で秒のことですね。ただ、分数になっている時は秒を言わないこともあります。1/250などは明らかにシャッタースピードを表していることが分かるのであえて秒をつけない、言わないことが多いです。現代のカメラでは、シャッタースピードは1/8000秒などととても短くできます。長い場合は1秒とか数秒、数分と開けておくこともできます。当然シャッタースピードが短いと取り込む光の量は少なく、シャッタースピードが長いとその分取り込む光の量は多くなります。どれくらい違うかと言うと、単純にシャッターが空いている時間が半分になれば光の量も半分になるし、2倍になれば取り込む光の量も2倍になります。シャッタースピードを1/30から1/60に速くすると、光の量は半分になり、写真の明るさも半分になります。

ISO感度

取り込んだ光の量からどれくらいの明るさの写真を作るかを決めるのがISO感度でした。

ISO感度も数字で表され、図に示すような代表的な値があります。例えば取り込む光の量が同じであった場合、フィルムやカメラを変えても、ISO感度が同じであれば出来る写真の明るさは同じになります。何だか当たり前のことを言っているようですが、そういうものだと理解しておいてください。ISO感度の数字が2倍になると出来上がる写真の明るさも2倍になります。非常に単純ですね。例えばISO200からISO400に変えると写真の明るさが2倍になります。逆にISO200からISO100に変えると写真の明るさは半分になります。

デジタルカメラの場合、イメージセンサーで取り込んだ光は電気信号に変換されますが、その電気信号を増幅することで実は写真の明るさを明るくすることができます。ISO感度を設定するとその電気信号をどれくらい増幅するかが決まって写真の明るさが決まることになります。フィルムの場合は、フィルムごとにISO感度が決まっていて、使うフィルムのISO感度を変えることで同じ光の量でも明るく撮れるようにできます。

つまるところ、ISO感度を上げることで、より少ない光の量で写真を撮れることになります。

図に示すように、例えば快晴の昼間にくらべて曇りの日というのは光の量が少なくなります。その場合ISO感度を400程度にすると絞りとシャッタスピードで取り込む光の量を調整しやすくなります。屋外にらべて室内というのは結構暗いわけですが、その場合もISO感度を上げることで少ない光でも写真が撮りやすくなります。ただし、暗い部屋のようにあまりに光が少ないと、ISO感度を上げても写真として撮影するのが難しくなる場合もあります。

ホワイトバランス

ホワイトバランスは、光源の色を補正してくれる機能です。我々の目は、昼間の太陽光で照らされた色を自然だと感じます。ですから、昼間の太陽からずれた色の光源で撮影すると、違和感がある場合があります。そのときにホワイトバランスを調整すると自然な色合いで撮影できます。

白い布の上にバナナが置いてあります。光源は白熱電球です。カメラのホワイトバランスを太陽に設定していると、太陽からずれた色である白熱電球の色がそのまま表現されて、左の写真のように赤みを帯びた写真になります。一方でカメラのホワイトバランスを白熱電球に合わせてあげると右の写真のように自然な色合いで写真を撮ることができます。このように光源の色とカメラのホワイトバランスを合わせてあげることをホワイトバランスを取る、といいます。このとき、無彩色(白黒グレーといった色彩の無い色)が無彩色に写ります。

カメラのホワイトバランスを調整する場合、カメラに事前に設定してある光源の種類を選ぶこともできますし、色温度を設定して細かく調整することもできます。あるいはカメラが自動で色を補正してくれるオートホワイトバランスもあります。

実際には撮影するたびに光源を意識してホワイトバランスを変えるのは現実的ではありません。ですから、常に自然な色合いで撮影したい場合は、オートホワイトバランスで撮影します。あるいは、光源の色を意識して撮影したい場合は、ホワイトバランスは太陽光を選びます。太陽光は色の基準となる光ですから、その光からずれた色の光で撮影された場合にはそのままその光源の色で撮影できることになります。

基本的にはホワイトバランスはこのどちらかでいいと思います。

センサーサイズ

イメージセンサーには色々と特性、性能があります。中でも撮影に関して重要な特性にセンサーサイズがあります。図に示したようにセンサーのサイズによって呼び方があったりします。図に示したカメラはマイクロフォーサーズと呼ばれる規格のカメラですが、こちらは3/4(フォーサーズ)と呼ばれるサイズのセンサーを使っています。フォーサーズより少し大きいセンサーにAPS-Cサイズがあります。さらに大きいセンサーに35mmフルサイズという大きさがあります。35mmフルサイズというのは、35mmフィルムと同じ大きさになります。35mmを省いてフルサイズと呼んだりもします。一眼デジタル、ミラーレス一眼などはこのフォーサーズ、APS-Cサイズ、35mmフルサイズのセンサーを使ったものが一般的です。35mmフルサイズより大きいセンサーもあります。フィルムの時代は中判サイズと言って決まった規格のサイズでしたが、デジタルの場合はこれといった統一された規格のサイズはなく、各社が独自のサイズのセンサーを用いています。

フォーサーズより小さいサイズのセンサーはコンパクトカメラに採用されることが多くなります。スマホのカメラなどは一番小さいサイズのセンサーを使うことがほとんどです。

ではこのセンサーサイズによって何が変わるのか。まず大きく変わるのが、表現力です。

こちらの写真はスマホとフルサイズの一眼レフとで同じものを撮り比べた写真になります。センサーを変えることでレンズも変わるので、純粋にセンサーサイズによる表現力の違いを比べるのは難しいのですが、一般的にはセンサーが大きい方が背景がボケやすくなって立体感を感じやすかったり、明るいところから暗いとこへのグラデーションが滑らかになったり、細かい部分の描写が緻密でクリアな印象になったりと、写真の表現力という次元でいいことが多いです。これらのことは言語化するのが難しいのですが、センサーの大きい一眼カメラで普通にできる表現をスマホカメラでやろうとするとそもそも出来なかったり、何かしら工夫が必要だったり、後で加工が必要だったりします。

他にも、センサーが大きい方が一般的にはノイズに強いので高いISO感度でノイズが乗りにくいとか、レンズの焦点距離と写る範囲の関係が変わったり、センサーが大きくなるとカメラのボディもレンズも大きく重くなり持ち運びにくくなったり。

色々と変わってくる部分があるので、実際にカメラを購入する際には、まずこのセンサーサイズ選びから始めることが多いです。